2025年09月29日

30秒でわかる、この記事の内容

この記事では、病気やケガで働くことや日常生活に支障が出たときに、経済的な支えとなる「障害年金」について解説します。

障害年金の申請をご自分で行うための7つのステップを、図を交えながらわかりやすくご紹介します。申請の手順や必要な書類、そしてそれらがなぜ重要なのかを一つひとつ丁寧に説明します。

しかし、障害年金の申請は専門的な知識が求められ、多くの時間と労力がかかるため、ご自身で進めることには高いハードルが伴います。記事の後半では、なぜ自分で申請するのが難しいのか、そして専門家である社会保険労務士に依頼するメリットは何かを詳しく解説します。

目次

【はじめに】障害年金の申請は難しい

障害や病気を抱えながらの生活は、精神的にも経済的にも大きな不安が伴います。その支えとなる障害年金ですが、その申請手続きは非常に複雑です。

実は、政府の広報ページでも、障害年金の手続きは複雑であるため、事前に年金事務所や専門家へ相談することを推奨しています。これは、制度や必要書類が多岐にわたり、正しい手順で進めなければ、本来受給できるはずの年金が受け取れなくなるリスクがあるためです。

この記事では、まずご自身で障害年金の申請を行うための手順を、図を使いながら具体的に解説していきます。しかし、その解説を読み進める中で、手続きの複雑さや専門性の高さを実感されるかもしれません。障害年金の申請は、決して簡単な道のりではないということを、まず心に留めておいていただければと思います。

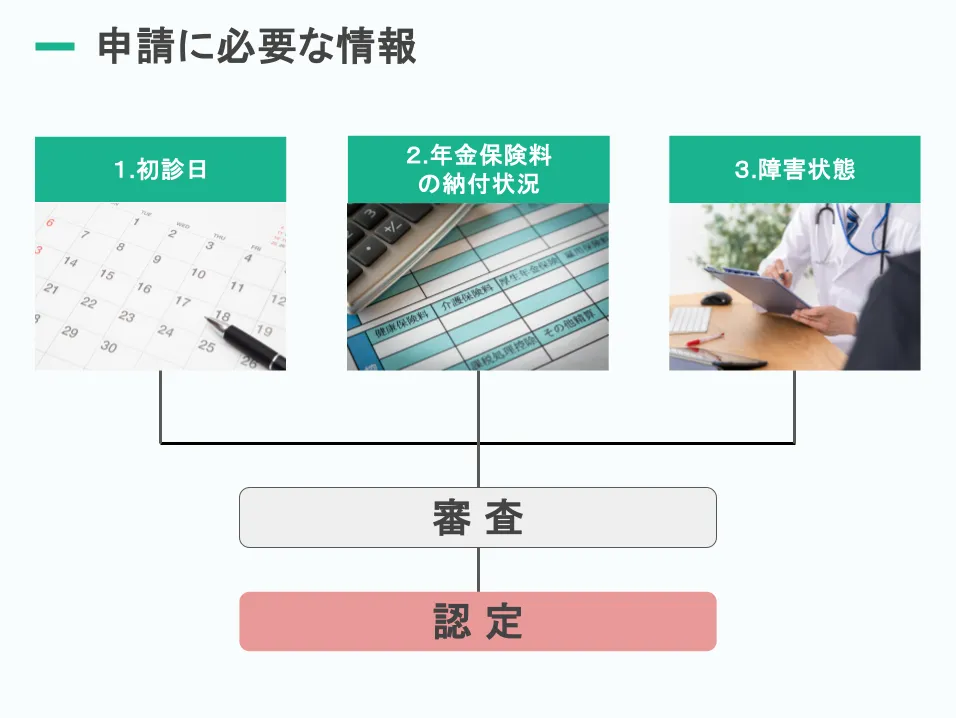

障害年金申請のために証明が必要な3つの情報

障害年金の申請は、単に「病気やケガで困っている」と伝えるだけでは認められません。公的な制度であるため、定められた要件を満たしていることを、客観的な書類ですべて証明する必要があります。

審査で確認される最も重要な要件は、以下の3つです。

- 要件① 初診日要件:障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中など、定められた期間内にあること。

- 要件② 保険料納付要:初診日までの年金加入期間のうち、一定期間以上、保険料を納めていること。

- 要件③ 障害状態要件:法律で定められた障害等級に該当する心身の状態であること。

これら3つの要件は、それぞれ独立しているわけではありません。特に「初診日」はすべての要件の基準となる、最も重要な情報です 。初診日がいつかによって、加入していた年金制度が決まり、確認すべき保険料の納付期間が定まり、障害の程度を判定する「障害認定日」も決まります。

つまり、初診日を正確に特定し、公的に証明できなければ、他の要件を満たしていても申請手続きを進めること自体ができません。

障害年金の制度や受給要件の基礎知識について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

「障害年金とは?知っておきたい基礎知識と申請方法」

【図解でチェック】障害年金をご自分で申請する7つのステップ

ここからは、ご自身で障害年金を申請する際の具体的な手順を7つのステップに分けて解説します。非常に重要なポイントですので、ぜひじっくりお読みいただければと思います。

全体の流れを以下の図にまとめました。各ステップで何を行うべきかを確認しながら、読み進めてみてください。

STEP1:初診日を調べる・確定する

すべての手続きの土台となる、最も重要なステップが「初診日の確定」です 。

前述の通り、初診日は「保険料納付要件」と「障害状態要件」を判断する基準日となるため、この日が特定できなければ申請は始まりません 。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。自己申告ではなく、客観的な資料で証明する必要があります。

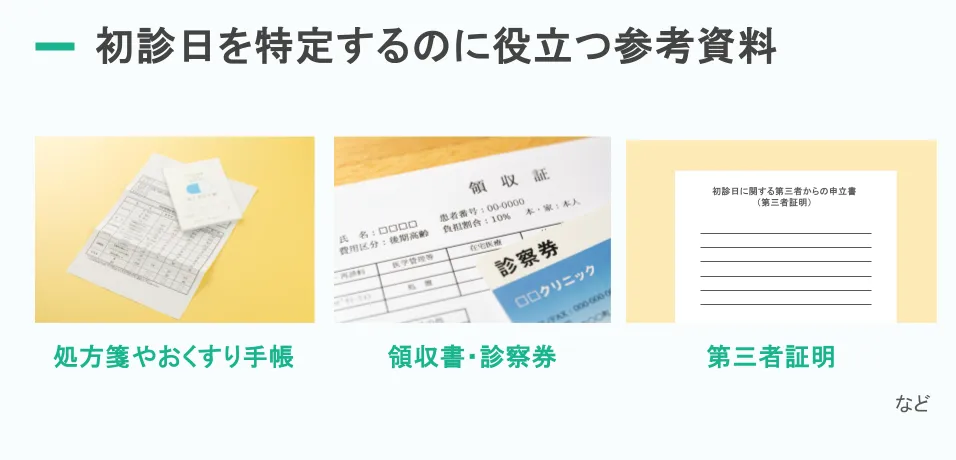

まずはご自身の記憶やお薬手帳、診察券、日記などを頼りに、最初に受診した医療機関を思い出しましょう。

- 証明が難しい場合:初診日が5年以上前の場合、法律上のカルテ保存義務期間(5年)を過ぎており、医療機関に記録が残っていないことが多々あります 。その場合は、以下のような参考資料が証明の助けになることがあります 。

- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

- 生命保険や労災保険の給付申請時の診断書

- 事業所の健康診断の記録

- お薬手帳、領収書、診察券

- 2番目以降に受診した医療機関のカルテに記載された「前医からの紹介」などの情報

- 友人や同僚など第三者による証明(第三者証明)

このステップは過去の記録を遡る調査に近く、想像以上に手間も時間もかかる厄介な作業になるかもしれません。しかし、ここを乗り越えなければ、次に進むことができない非常に重要なステップです。

STEP2:年金事務所で保険料納付要件を確認する

STEP1で特定した初診日をもとに、保険料納付要件を満たしているかを年金事務所で確認します。年金の保険料に未納期間があると、障害年金は受給できない場合があります。

STEP1で特定した初診日をもとに、保険料納付要件を満たしているかを年金事務所で確認します。年金の保険料に未納期間があると、障害年金は受給できない場合があります。

どんなに障害の状態が重くても、保険料納付要件を満たしていなければ、申請は却下されてしまいます。

初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしていることを確認します。

- 原則(3分の2ルール):初診日の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている。

- 特例(直近1年ルール):初診日時点で65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。

確認する場所は、お近くの年金事務所や「街角の年金相談センター」です。相談は予約制なので、事前に電話で予約を取りましょう。

年金事務所へ相談に行く際は、以下の書類を持参するとスムーズです。

| 必要なもの | 具体例 |

|---|---|

| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの1点。または健康保険証、年金手帳など写真なしの公的書類2点。 |

| 基礎年金番号がわかる書類 | 基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書など。 |

| 代理人が行く場合 | 委任状、代理人の本人確認書類。ご本人との関係に応じて戸籍謄本などが必要になる場合もあります。 |

STEP3:申請に必要な書類一式を受け取る

年金事務所で保険料納付要件を満たしていることが確認できたら、その場で申請に必要な書類一式を受け取ります 。

- 受け取る書類:申請の中心となる「年金請求書」をはじめ、診断書の用紙、病歴・就労状況等申立書など、複数の書類が含まれています。

※年金請求書とは、氏名や住所、年金の受取口座といった基本情報に加え、配偶者やお子様の情報、年金加入状況などを詳細に記入する、申請の核となる書類です。 - 注意点:多くの書類があり、うんざりするかもしれませんが、必ずすべての項目に正確かつ漏れなく記入しましょう。

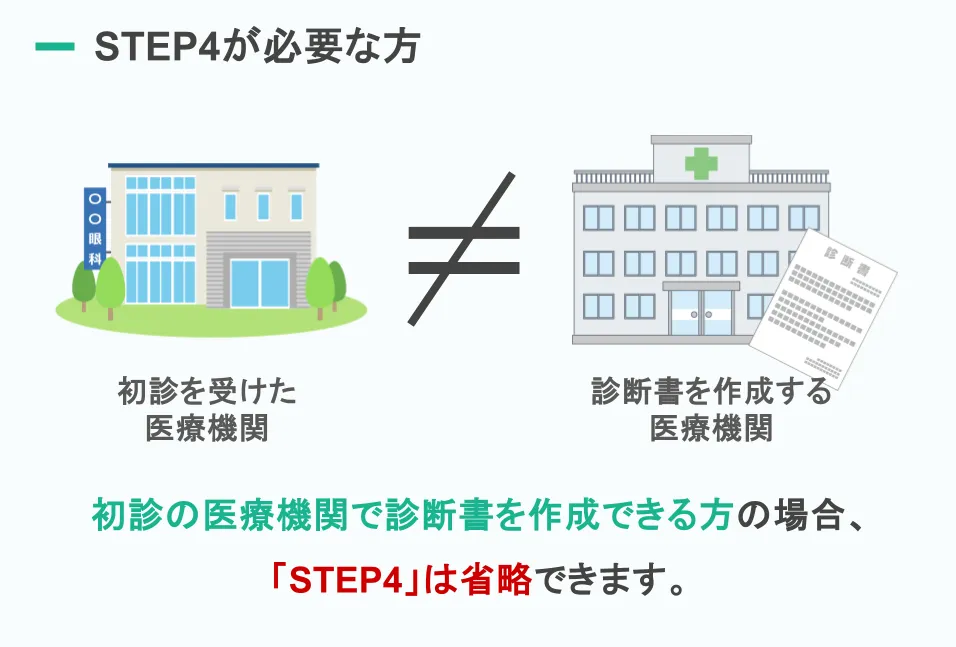

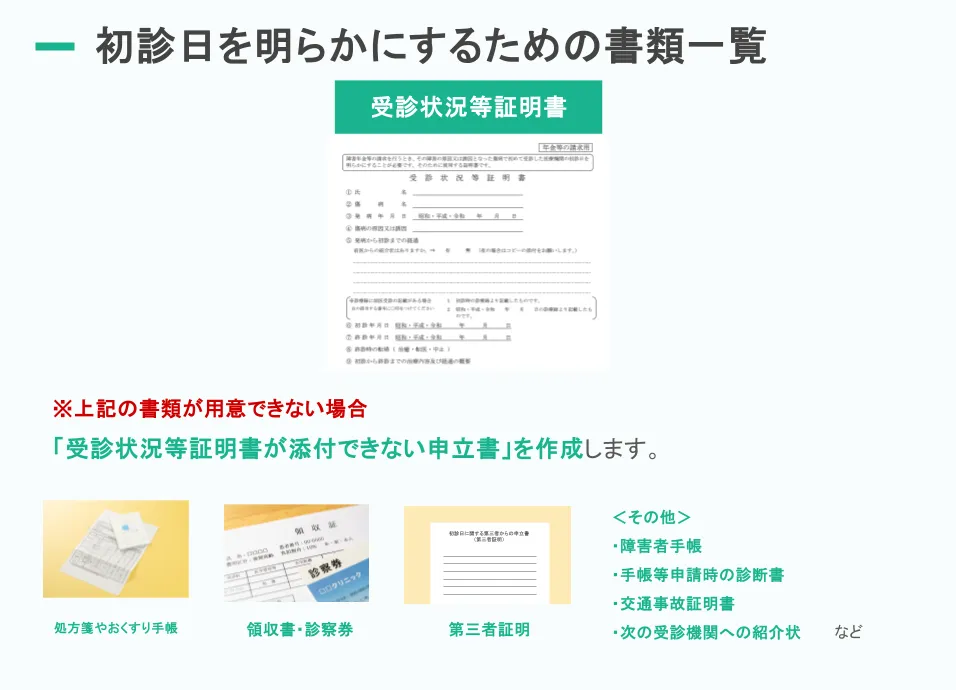

STEP4:初診日を証明する書類(受診状況等証明書)を作成してもらう

このステップは、「初診の医療機関」と「STEP5で診断書を作成してもらう医療機関」が異なる場合のみ必要です。

以上のような方は、初診日を公的に証明するために、最初に受診した医療機関に「受診状況等証明書」という書類を作成してもらう必要があるからです。

年金事務所で受け取った「受診状況等証明書」の用紙を、初診の医療機関に持参または郵送で作成を依頼し、手続きを行います。

- 注意点

- 〇前述の通り、カルテが破棄されていると作成してもらえないことがあります。

- 〇作成してもらえない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自身で作成し、STEP1で集めた参考資料を添付して提出します。

- 〇医療機関に作成を依頼してから、発行までに数週間から1ヶ月程度かかるのが一般的です 。

STEP5:医師に診断書を作成してもらう

診断書は、障害年金の審査において最も重視される書類です 。障害の程度が等級に該当するかどうかは、この診断書の内容に基づいて判断されます。

審査官は直接会って診察するわけではなく、すべて書類で判断します。そのため、診断書がご自身の障害の状態をいかに正確に、かつ具体的に伝えているかが、受給の可否を大きく左右します。

現在の主治医に、年金事務所で受け取った所定の様式の診断書を渡して作成を依頼し、手続きを行います。

- 注意点

- 〇診断書は、障害認定日から3ヶ月以内(事後重症請求の場合は、提出日から3ヶ月以内)に発行されたものでなければなりません。この期限を過ぎると、せっかく作成してもらっても無効になり、再取得が必要になります。

- 〇日常生活や仕事で具体的にどのようなことに困っているのか(例:「一人で着替えができない」「集中力が続かず、簡単な作業もミスしてしまう」など)を詳細にまとめたメモを渡すと、より実態に即した診断書を作成してもらいやすくなります。

- 〇診断書は障害の種類によって8種類あり、場合によっては複数枚必要になることもあります。

- 〇診断書の作成にも、数週間から1ヶ月以上かかることがあります。

STEP6:「病歴・就労状況等申立書」を作成する

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書を補足し、ご自身の言葉で審査官に状況を伝えるための唯一の書類です 。発症から現在までの経緯や、日常生活、就労状況について、ご自身(またはご家族など)で作成します。

診断書が客観的な医学的データであるのに対し、この申立書はご本人の主観的な困難さや生活の実態を伝える重要な役割を担います。この内容が、審査官の最終的な判断に影響を与えることも少なくありません 。

「病歴・就労状況等申立書」は日本年金機構のウェブサイトから様式をダウンロードし、手書きまたはパソコン(Excel)で作成します 。

最も重要なのは、診断書や受診状況等証明書など、他の書類との整合性を保つことです。日付や症状の経過に矛盾があると、書類全体の信憑性が疑われてしまう可能性があります。

申立書には、主に以下の情報を記入します。

| 記入する情報 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 基本情報 | 氏名、住所、傷病名、発病日、初診日など。 |

病歴・医療機関の受診歴  |

発症から現在までの通院期間、治療内容、症状の経過などを時系列で記入します。通院していない期間があれば、その理由や当時の生活状況も説明します。 |

就労状況

|

障害認定日頃および現在(請求日頃)就労している場合は、職種、仕事内容、通勤方法、前月と前々月の出勤日数、会社からの配慮、仕事による体調の変化などを具体的に記載。就労していなかった場合はその理由を記入します。 |

日常生活状況

|

障害認定日頃および現在(請求日頃)の食事、着替え、トイレ、掃除、買い物など、日常生活の様々な場面で「できること」「できないこと」「どの程度の援助が必要か」を具体的に記入します。 |

STEP7:すべての書類を揃えて年金事務所に提出する

これまでのステップで準備したすべての書類を揃え、年金事務所の窓口に提出します。これで申請手続きは完了です。

- 最終提出書類チェックリスト:

- 年金請求書

- 診断書

- 受診状況等証明書(または、添付できない申立書)

- 病歴・就労状況等申立書

- 年金の受取を希望する金融機関の通帳のコピー

- 本人確認書類(戸籍謄本、住民票など)

※その他、配偶者やお子様がいる場合や、障害の原因が第三者による事故などの場合は、追加の書類が必要です。

郵送も可能ですが、年金事務所窓口への持参をおすすめします。もし書類に記入漏れなどの形式的な不備があった場合、その場で指摘してもらえるため、手戻りを最小限に抑えることができます 。

書類を提出してから審査結果が通知されるまでは、通常3ヶ月から4ヶ月程度かかります。審査の状況によっては、半年以上かかることもあります。

なぜ?自分で障害年金を申請することが難しい4つの理由

ここまで7つのステップを見てきて、「思ったより大変そうだ」と感じた方も多いのではないでしょうか。障害年金の申請は、単に書類を集めて提出するだけの事務作業ではありません。そこには、専門的な知識と多大な労力、そして見過ごせないリスクが伴います。

ここまで7つのステップを見てきて、「思ったより大変そうだ」と感じた方も多いのではないでしょうか。障害年金の申請は、単に書類を集めて提出するだけの事務作業ではありません。そこには、専門的な知識と多大な労力、そして見過ごせないリスクが伴います。

ご自身での申請が難しい主な理由を、4つのポイントにまとめました。

- ① 書類の専門性が高く、正しく書くのが難しい

- ② 心身不調の中、膨大な時間と労力がかかる

- ③ 家族・知人への負担が想像以上に大きい

- ④ 「不支給」のリスクと取り返しのつかない失敗

以下で、それぞれに必要な労力や難しさについてさらに詳しく解説します。

①書類の専門性が高く、正しく書くのが難しい

障害年金の申請書類は、一つひとつが専門的で、求められる情報の意図を正確に理解するのが困難です 。例えば、診断書に書かれた内容が障害認定の基準を満たしているか、病歴・就労状況等申立書の内容が診断書と矛盾なく、かつ審査官に響くように書けているか、といった判断は専門家でなければ難しいでしょう。

年金事務所の職員は、手続きの案内はしてくれますが、「どう書けば有利になるか」といったアドバイスはできません 。彼らの役割は、あくまで提出された書類が形式的に整っているかを確認することです。そのため、書類が受理されても、内容が不十分で不支給となるケースは後を絶ちません。

②心身の不調の中、膨大な時間と労力がかかる

申請の準備には、初診日の調査から始まり、複数の医療機関や役所とのやり取り、膨大な書類の作成など、数ヶ月単位の日数がかかります 。

この一連の作業を、障害や病気による心身の不調を抱えながら進めることは、想像を絶する負担です 。体調が悪くて外出がままならなかったり、集中力が続かず書類作成が進まなかったり、手続きの複雑さに気力が尽きてしまったり…。

申請プロセス自体が、症状を悪化させる一因になりかねないという皮肉な現実があります。

③家族・知人への負担が想像以上に大きい

ご自身での申請が困難な場合、ご家族やご友人に協力を頼むことになるでしょう。しかし、その負担は「病院への送迎」や「書類の代筆」といった単純な作業にとどまりません。

専門用語が並ぶ書類を一緒に読み解き、何十年も前の記憶を一緒に辿り、そして「不支給になったらどうしよう」という不安を共有することになります。大切なご家族に、専門家でも難しい作業と精神的な重圧を背負わせてしまうことになるのです。

善意の協力が、かえってご家族の関係にまで負担をかけてしまう可能性も否定できません。

④「不支給」のリスクと取り返しのつかない失敗

数ヶ月かけて苦労の末に書類を提出しても、結果が「不支給」となることは決して珍しくありません 。不支給の決定に対しては「審査請求」という不服申し立ての制度がありますが、一度出された決定を覆すのは非常に困難で、認容率は10%台にとどまることもあります。

さらに恐ろしいのは、最初の申請内容が記録として残ってしまうことです。もし最初の申請で不正確な初診日を伝えたり、実態と異なる申立書を提出したりすると、その記録が後の再申請や審査請求の際に、ご自身にとって不利な証拠となり得ます。「一度試してみて、ダメなら次」という考えは通用しにくいのです。

障害年金の申請は、最初の挑戦が最も重要であり、取り返しのつかない失敗につながるリスクをはらんでいます。

専門家(社会保険労務士)に障害年金申請を依頼する4つのメリット

ここまで読んで、ご自身での申請に大きな不安を感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その困難な手続きを、あなたの代わりに、そしてあなたのために進めてくれる専門家がいます。それが、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)です。

ここまで読んで、ご自身での申請に大きな不安を感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その困難な手続きを、あなたの代わりに、そしてあなたのために進めてくれる専門家がいます。それが、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)です。

複雑でリスクの高い申請を専門家に任せることには、計り知れないメリットがあります。

- メリット1:受給の可能性が大きく高まる

- メリット2:申請にかかる手間と時間を大幅に削減できる

- メリット3:受給額が減る可能性を下げる

- メリット4:精神的な負担が軽くなり、療養に専念できる

メリット1:受給の可能性が大きく高まる

障害年金を専門とする社労士は、認定基準や審査のポイントを熟知しています。どの情報が重要で、どのように伝えれば審査官に正しく評価されるかを理解しています。

- 的確な書類作成:初診日の証明が困難なケースでも、あらゆる可能性を探り、証拠を積み上げて証明の確度を高めます。

- 医師との連携:診断書を依頼する際に、日常生活の状況をまとめた的確な参考資料を準備し、医師が実態に即した診断書を作成できるようサポートします。

- 説得力のある申立書:診断書と矛盾なく、かつご本人の困難さを具体的に伝える「病歴・就労状況等申立書」を作成し、受給を強力に後押しします。

これらの専門的なアプローチにより、書類の不備や内容の不十分さによる不支給のリスクを最小限に抑え、受給の可能性を最大限に高めることができます。

メリット2:申請にかかる手間と時間を大幅に削減できる

複雑で時間のかかる手続きの大部分を、専門家である社労士に任せることができます。

以下のような、年金事務所への相談や書類提出を代行するのも社労士の仕事です。

- 医療機関への証明書や診断書の依頼

- 病歴・就労状況等申立書の作成

これらの煩雑な作業から解放されることで、申請にかかる時間と労力を大幅に削減できます。ご自身やご家族が費やすはずだった膨大な時間を、本来最も大切にすべき治療や療養に充てることができるのです。

メリット3:受給額が減る可能性を下げる

障害年金は、原則として申請した月の翌月から支給が開始されます(事後重症請求の場合)。つまり、ご自身で申請準備に手間取り、提出が数ヶ月遅れれば、その分だけ受け取れる年金の総額が減ってしまうことになります。

社労士に依頼すれば、スムーズかつ迅速に申請準備を進めることができるため、より早く年金を受給開始できる可能性が高まります。また、過去に遡って年金を受け取れる「遡及請求」においても、最大5年分を確実に請求できるようサポートします。専門家への報酬を支払っても、結果的にご自身で申請するより多くの年金を受け取れるケースも少なくありません。

メリット4:精神的な負担が軽くなり、療養に専念できる

「書類はこれでいいのだろうか」「不支給になったらどうしよう」といった不安は、心身に大きなストレスを与えます。専門家に依頼することで、そうした不安を的確に受け止め、適切な対応をしてもらえるため、精神的な負担が軽減されます。

複雑な制度や役所とのやり取りはすべて専門家に任せ、ご自身は安心して治療やリハビリに専念する。この精神的な安心感こそが、社労士に依頼する最も大きな価値の一つと言えるでしょう。

西湘・小田原地域で障害年金にお悩みならベストピアへご相談ください

障害を抱えながら、たった一人で複雑な手続きに立ち向かうのは、あまりにも過酷なことです。私たちベストピア社会保険労務士事務所は、「障害を抱える方とそのご家族の心に寄り添い、全力でサポートしたい」という想いで、西湘・小田原地域を中心に活動しています。

地元密着だからできる、顔の見える丁寧なサポート

私たちは、地元・西湘地域に根ざした事務所として、お客様一人ひとりとの対話を何よりも大切にしています。複雑な申請を前にして孤独や無力感を感じている方に、いつでも顔を合わせて相談できる安心感をお届けします。

事務所には有資格者のカウンセラーも在籍しており、手続きの専門家としてだけでなく、皆様の不安な気持ちを受け止める最高の相談相手となることをお約束します。ご本人とご家族の負担が最小限になるよう、幅広いサポートで皆様の障害年金申請を支えます。

初回のご相談は無料です

「まずは話だけでも聞いてみたい」「自分が対象になるのか知りたい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。ベストピアでは、初回のご相談は無料で承っております。

ご来所が難しい方のために、オンラインでのご相談にも対応しております。一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。専門家という選択肢が、きっとあなたの未来を明るく照らす一歩になります。

お電話でのお問い合わせ

0465-20-0222 (平日 9:00~17:00)

ウェブからのお問い合わせ

無料ご相談フォーム (24時間受付中)

障害年金の申請に関するご質問

Q1 自分で申請すると、どのくらい時間がかかりますか?

A1. ケースバイケースですが、一般的に、初診日の特定から書類を提出するまでの準備期間に2〜4ヶ月、提出後の審査期間に3〜4ヶ月、支給決定から初回の振込までに1〜2ヶ月かかります。つまり、申請を思い立ってから実際に年金を受け取るまで、合計で半年から1年近くかかることも珍しくありません。書類の不備や審査の混雑状況によっては、さらに長引く可能性があります。

Q2 初診日から1年6ヶ月経っていないと絶対に申請できませんか?

A2. 原則として、障害の程度を判断する「障害認定日」は初診日から1年6ヶ月を経過した日と定められているため、それ以前の申請はできません。しかし、以下のような症状が固定したと見なされる特定のケースでは、1年6ヶ月を待たずに申請できる「特例」があります。

- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日

- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日

- 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した日

- 人工肛門の造設日から6ヶ月を経過した日

- 手足の切断・離断による障害(原則として切断・離断した日)

- 喉頭を全摘出した日

Q3 症状が軽くなった場合でも申請できますか?

A3. 申請可能です。 障害年金の審査では、原則として「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)」時点での症状の重さで判断されます。そのため、障害認定日当時は障害等級に該当する状態であったものの、その後、治療によって症状が改善した場合でも、当時の状態を証明できれば障害年金を受給できる可能性があります(これを「遡及請求」といいます)。

Q4 障害認定日がいつなのか分かりません。調べる方法はありますか?

A4. 障害認定日は、原則として「初診日から1年6ヶ月を経過した日」です。例えば、初診日が2024年1月10日だった場合、障害認定日は2025年7月10日となります。

ただし、Q2で回答したような特例に該当する場合や、1年6ヶ月を待たずに症状が固定した(それ以上の治療効果が期待できない状態になった)と医師が判断した場合は、その日が障害認定日となります。また、先天性の障害の場合は、20歳の誕生日が障害認定日となるのが原則です。正確な障害認定日を判断するには、専門的な知識が必要になる場合があります。

【まとめ】障害年金申請、一人で悩まず専門家という選択肢を

障害年金の申請は、制度の理解から書類作成、役所とのやり取りまで多くの手間と専門知識が求められます。心身の不調を抱えながら一人で進めるには、想像以上の負担がかかるものです。

申請には、初診日を証明する「受診状況等証明書」、医師による「診断書」、生活状況を記載する「病歴・就労状況等申立書」など、最低でも7〜10種類以上の書類が必要です。これらの取得や作成には、医療機関とのやり取りや記録の整理など、数週間〜1ヶ月以上かかることもあります。

さらに、すべての書類を提出してから審査が完了し、受給が開始されるまでには平均で4〜6ヶ月程度を要します。ただし、審査が長引いた場合でも、支給は認定日以降に遡って行われるため、年金額が減ることはありません。

本記事では、自分で申請する際のステップや注意点を図解でわかりやすく紹介しましたが、申請の成功率や安心感を考えると、社会保険労務士への依頼は非常に有効な選択肢です。

ベストピアでは、地元密着の丁寧なサポートで、申請者の不安を軽減し、療養に専念できる環境づくりをお手伝いしています。障害年金に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。