2025年08月25日

病気やけがによって、これまでのように働けなくなったり、日常生活に大きな支障が出たりすることは、誰にでも起こりうることです。そんな先の見えない不安の中で、「障害年金」という制度について耳にしたことがあるかもしれません。

「自分も対象になるのだろうか?」「手続きが難しそう…」「そもそも、どんな制度なの?」

この記事は、そうした疑問や不安を抱える方やご家族のために、障害年金の全体像を基礎から徹底的に解説します。制度の基本的な仕組みや受給するための条件、複雑な申請手続き、そして実際に受け取れる金額まで、わかりやすく紐解いていきます。

30秒でわかる!本コラム記事の概要

本記事は、病気やけがで生活に支障が出た方を支える「障害年金」制度の全体像を解説します。障害基礎年金と障害厚生年金の違いから、受給に必要な3大要件(初診日・保険料納付・障害状態)、そして複雑な申請手続きの流れと重要書類(診断書、申立書)のポイントまでを網羅。さらに、年金額の計算方法、がんや精神疾患といったケース別の認定基準など、実践的な疑問にも詳しく答えます。

目次

障害年金とは?制度の基礎と仕組みをわかりやすく解説

まずはじめに、障害年金制度の全体像を詳しく解説します。制度と仕組みを理解し、障害年金の基本を整理していきましょう。

まずはじめに、障害年金制度の全体像を詳しく解説します。制度と仕組みを理解し、障害年金の基本を整理していきましょう。

障害年金とは:基本的な考え方と対象になる障害や傷病

障害年金は、日本の公的年金制度の一つです。病気やけがが原因で、所得を得る能力や日常生活を送る能力が低下してしまった場合に、生活の安定を図るための「所得保障」の仕組みです 。

重要なのは、保険料を納めてきた方の正当な「権利」であるという点です。福祉的な給付とは異なり、定められた要件を満たせば、誰でも請求することができます。

対象となる傷病は、一般的に「障害」という言葉から連想されるものよりもはるかに広い範囲をカバーしています。例えば以下のようなものが挙げられます。

- 外部障害:視覚障害、聴覚障害、肢体(手足など)の障害

- 精神障害:うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、てんかん、発達障害、知的障害など

- 内部障害:がん、心疾患、腎疾患(人工透析)、肝疾患、呼吸器疾患、糖尿病、高血圧、難病など

病名そのものではなく「その病気やけがによって、生活や仕事がどれだけ制限されているか」が判断基準となります。ご自身の病名や症状が対象になるか分からなくても、諦める必要はありません。

障害基礎年金と障害厚生年金の違いと種類

障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらを請求することになるかは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって決まります。この初診日が、あなたの請求の方向性を決める、極めて重要なポイントです。

障害基礎年金

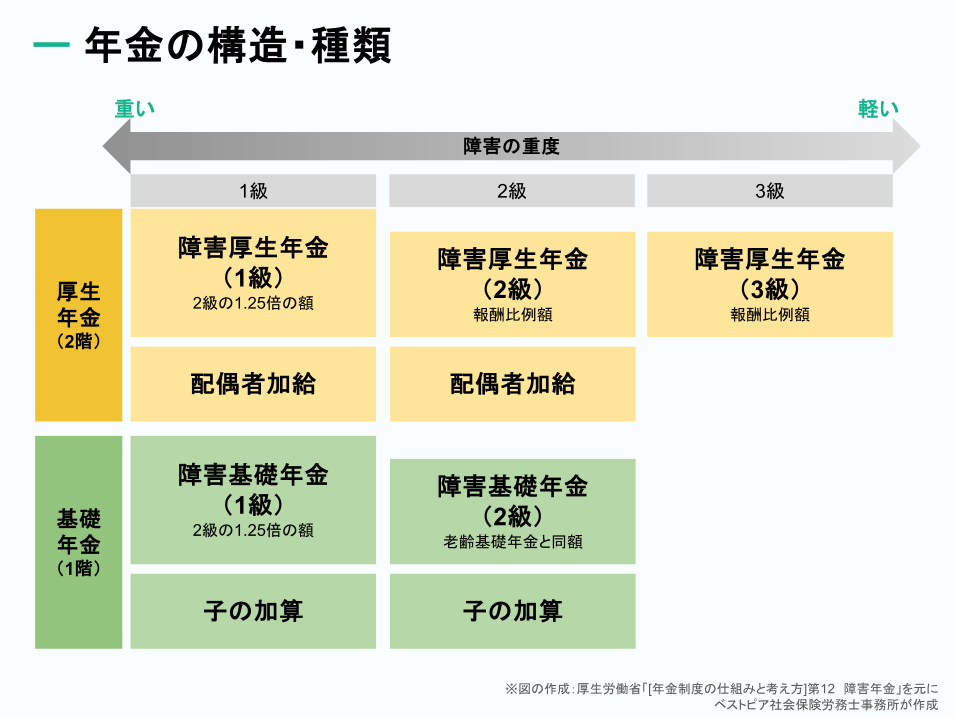

障害基礎年金は「2階建て構造」といわれる公的年金の1階部分です(下図の緑色部分)。

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は国民年金に加入していますので、障害基礎年金の対象になります。

- 対象者:初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、フリーランス、20歳以上の学生、会社員の配偶者など)、または20歳になる前に初診日がある方(先天性の障害など)が対象です。

- 対象等級:障害の程度が重い「1級」と「2級」のみが支給対象です。3級はありません。

障害厚生年金

障害厚生年金は、年金の2階部分です。

企業や団体など、組織に属している方が加入する厚生年金に加入中であった期間に初診日がある場合に支給されます。

- 対象者:初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。

- 対象等級:障害の程度に応じて「1級」「2級」「3級」までが支給対象となります。さらに、3級よりも軽い障害が残った場合には、「障害手当金」という一時金が支給される制度もあります。

- 年金の構造:1級または2級に該当すると認定された場合「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」が支給されます。そのため、障害基礎年金のみの場合に比べて、受け取れる年金額が手厚くなります。

この違いは非常に重要です。例えば、同じ3級相当の障害の状態であっても、初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金3級を受け取れますが、国民年金に加入していた場合は支給対象となる等級がないため、年金は支給されない点は、特に注意が必要です。

| 特徴 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |

|---|---|---|

| 対象者(初診日の加入年金) | 国民年金に加入中の方、20歳前に初診日がある方など | 厚生年金に加入中の方 |

| 支給対象の等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級※障害手当金(一時金) |

| 年金の構造 | 1階部分のみ | 1階部分(基礎年金)+2階部分(厚生年金) ※1級・2級の場合 |

| 加算の種類 | 子の加算 | 子の加算、配偶者の加給年金 |

1人1年金のルール

日本の公的年金は、基本的に「1人につき1つの年金」を受け取る仕組みです。たとえば、障害年金と老齢年金といった異なる種類の年金を、同時にそれぞれ満額で受け取ることはできないようになっています。

障害年金がもらえる条件と受給要件

障害年金を受け取るためには、避けて通れない3つの大きな要件があります。この3つをすべて満たして、初めて受給権が発生します。一つでも欠けると、原則として年金は支給されません。

障害年金を受け取るためには、避けて通れない3つの大きな要件があります。この3つをすべて満たして、初めて受給権が発生します。一つでも欠けると、原則として年金は支給されません。

受給に必要な3つの条件

受給に必要な条件は以下の3つです。必ず確認しておきましょう。

- 1.初診日要件:障害の原因となった病気やけがの「初診日」が、国民年金または厚生年金の加入期間中であること。または、20歳未満の年金未加入期間中であること。

- 2.保険料納付要件:初診日の前日時点で、年金保険料を一定期間以上納めていること。これには2つの基準があります。

- 原則:初診日のある月の前々月までの全加入期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間の合計が3分の2以上あること(初診日までに、被保険者であった期間の3分の1以上が違法な状態で滞納されていない)。

- 特例:初診日が2026年3月31日以前で、かつ65歳未満の場合、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。※国民年金加入前(20歳未満)で病気・けがで障害になった場合は保険料納付は問われず障害年金を受給できる。

- 3.障害状態該当要件:「障害認定日」という特定の日に、障害の状態が国が定める障害等級(基礎年金は1級・2級、厚生年金は1級・2級・3級)に該当していること

障害認定日・初診日とは?重要ポイントの解説

申請手続きにおいて、この2つの「日」の特定は最も重要であり、時に最も困難な作業となります。

初診日

- 定義:障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。自己判断で薬局の薬を飲んだ日や、整骨院・鍼灸院に行った日は含まれません。

- 重要性:この日が、前述の「どの年金制度から支給されるか(基礎か厚生か)」「保険料納付要件をいつの時点でチェックするか」「障害認定日はいつになるか」という、申請の根幹をすべて決定づけます。

- 複雑なケース:

- 先天性疾患(知的障害など):出生日が初診日となります。幼少期の外傷・疾病などで知的障害等になった場合は、初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

- 関連傷病:糖尿病が原因で網膜症や腎症を発症した場合、初診日は網膜症や腎症で初めて眼科や内科にかかった日ではなく、原因である糖尿病で初めて受診した日となります。

障害認定日(しょうがいにんていび)

- 定義:障害の状態を国が公式に認定する日のことです。この日の障害の状態で、年金がもらえるかどうかが決まります。

- 原則:初診日から1年6か月が経過した日です。

- 例外:1年6か月を待たずに症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態(症状固定)になった場合は、その日が障害認定日となります。また、人工肛門の造設や喉頭の全摘出など、一部特例もあります。

障害等級(1級・2級・3級)や障害者手帳との関係性

障害年金が支給されるかどうかや、支給される場合の金額は、国が定める「障害等級」によって決まります。

| 等級 | 障害の状態の目安 | 対象年金 |

|---|---|---|

| 1級 | 他人の介助がなければ日常生活のことがほとんどできない。活動範囲がベッド周辺に限られるような状態。 | 障害基礎年金 障害厚生年金 |

| 2級 | 日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない。活動範囲が家の中や病院内に限られるような状態。 | 障害基礎年金 障害厚生年金 |

| 3級 | 日常生活にはほとんど支障はないが、労働には著しい制限がある状態。 | 障害厚生年金のみ |

ここで、多くの方が混同しがちな「障害者手帳」との関係について、明確にしておく必要があります。結論から言うと、障害年金の等級と障害者手帳の等級は、全くの別物です。

両者が別物であるのには、以下、3つの明確な理由があります。

- 根拠となる法律が違う:障害年金は「国民年金法」「厚生年金保険法」に基づきます。一方、障害者手帳は「身体障害者福祉法」や「精神保健福祉法」といった法律に基づいています。

- 管轄する機関が違う:障害年金は国の機関である「日本年金機構」が審査・支給を行います。一方、障害者手帳は都道府県や市町村といった「地方自治体」が交付します。

- 制度の目的が違う:障害年金の目的は、現金を給付することによる所得保障です。一方、障害者手帳の目的は、様々な福祉サービス(税金の控除、公共料金の割引など)を受けるための証明書としての役割です。

このように、成り立ちから目的まで全てが異なるため、手帳の等級が年金の審査に直接影響することはありません。手帳があっても年金は不支給になることもあれば、手帳がなくても年金が認められることもあります。申請の際は、手帳の等級は一旦忘れ、年金の基準に沿った準備をすることが不可欠です。

障害年金がもらえない人・不支給になるケース

残念ながら、申請すれば誰もが受給できるわけではありません。主に、以下、4つのの受給要件を満たせない場合に不支給(または却下)となります。

- 初診日要件を満たさない:初診日が、国民年金や厚生年金に加入していない期間(保険料を払う義務のない期間)であった場合。※20歳前を除く

- 保険料納付要件を満たさない:初診日より前に、保険料の未納期間が多すぎた場合。これは後から取り返しがつかないことが多く、非常に厳しい要件です。

- 障害状態に該当しない:提出された診断書の内容から、障害の程度が国の定める等級(1~3級)に達していないと判断された場合。

- 初診日が証明できない:初診時の病院が廃院になっていたり、カルテが破棄されていたりして、初診日を客観的に証明できない場合。この場合は、申請そのものが受け付けられない「却下」という処分になります。

障害年金の申請手続きと必要書類

ここからは、実際の申請手続きの流れと、その中で最も重要となる書類の準備について解説します。

ここからは、実際の申請手続きの流れと、その中で最も重要となる書類の準備について解説します。

障害年金の申請方法と流れ

障害年金の申請は、一般的に以下のステップで進みます。

- 1.年金事務所での事前相談:年金の加入記録を確認し、保険料納付要件を満たしているかをチェックしてもらいます。ここで申請に必要な書類一式を受け取ります。

- 2.初診日の証明:障害の原因となった病気やけがで一番最初にかかった医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼し、初診日を証明してもらいます。

- 3.診断書の依頼:現在かかっている主治医に、障害の種類に応じた所定の様式の「診断書」の作成を依頼します。

- 4.病歴・就労状況等申立書の作成:ご本人(またはご家族)が、発病から現在までを、時系列で詳しく記入します。

- 5.書類の提出:すべての書類が揃ったら、年金事務所に提出します。

- 6.審査:日本年金機構で、提出された書類に基づき審査が行われます。(審査期間は通常3か月〜半年程度。それ以上かかる場合も)

- 7.結果の通知:審査結果が郵送で届きます(支給決定→年金証書、不支給→不支給決定通知書)。

申請に必要な書類と診断書の準備・ポイント

申請には多くの書類が必要ですが、特に重要なものを抜粋して解説します。

| 書類名 | 内容 | 入手場所 | 作成者(準備する人) |

|---|---|---|---|

| 障害年金請求書 | 申請者の情報や請求内容を記入する基本の申請書。 | 年金事務所で入手 | 請求者 |

| 診断書 | 障害の状態を証明する、審査で最も重要な書類。障害の種類ごとに8種類の様式がある。 | 医療機関で入手 | 主治医 |

| 受診状況等証明書 | 初診日を証明するための書類。初診の病院と診断書作成の病院が違う場合に必要。 | 初診の医療機関で入手 | 初診時の医師 |

| 病歴・就労状況等申立書 | 発病から現在までの生活や仕事の状況を本人が申告する書類。 | 年金事務所で入手 | 請求者 |

| 年金手帳・基礎年金番号通知書 | 基礎年金番号を確認するためのもの。 | ー | 請求者 |

| 戸籍謄本・住民票など | 請求者や加算対象となる家族との関係を証明する書類。 | 市区町村役場で入手 | 請求者 |

| 受取先金融機関の通帳の写し | 年金の振込先口座を確認するためのもの。 | ー | 請求者 |

診断書作成のポイント:医師に「実情」を伝える

審査の成否は医師による診断書の内容にかかっていると言っても過言ではありません。しかし、医師は診察室での短い時間しかあなたの様子を知りません。普段の生活で「何ができて、何ができないのか」「どれほど困っているのか」という実情は、伝えなければ分かりません。

そこで、診断書を依頼する際には、ただ用紙を渡すだけでなく、日常生活での困難な点を具体的に書き出したメモを添えることを強くお勧めします。例えば、

- 痛みで5分以上立っていられないため、食事の支度ができません

- 人の多い場所ではパニックになり、一人で外出できません

といった具体的なエピソードが、医師が実態に即した診断書を書くための重要な情報となります。

病歴・就労状況等申立書のポイント:あなたの「物語」を伝える

この書類は、審査員(障害年金の受給可否を決める側)にあなたの状況を直接伝えられる唯一の機会です。発病のきっかけから、治療の経緯、症状の変化、そして日常生活や仕事にどのような支障が出ているかを、ご自身の言葉で具体的に記述します。

ここでも具体性が鍵となります。たとえば「疲れやすい」と書くのではなく、「朝起き上がることができず、月に10日ほど会社を休んでしまいます」と書く方が、困難の度合いが格段に伝わります。また、診断書に書かれている医学的な所見と、この申立書に書かれている生活上の支障が、きちんと整合していることも重要です。矛盾があると、内容の信憑性が疑われてしまう可能性があります。

申請時によくあるトラブルとQ&A

Q: 初診の病院が廃院していたり、カルテが破棄されていて「受診状況等証明書」が取れません。どうすればいいですか?

A: これは非常に多く、そして深刻な問題です。法律上のカルテ保存義務は5年であり、それ以上前の初診日を証明するのは困難を極めます。

このような場合、いくつかの代替手段が考えられますが、その一つに「第三者証明」という制度があります。これは、初診日当時のあなたの受診状況を知っている第三者(友人、会社の同僚、恩師など)に、その状況を証明してもらう方法です。

ただし、この制度の利用には厳しいルールがあります。

- 原則として、事情を知る3名以上の第三者からの証明が必要です。

- 証明者になれるのは、3親等内の親族(両親、兄弟、祖父母、子、孫など)以外の人です。

- 第三者証明だけでは不十分で、お薬手帳の控えや診察券、生命保険の告知書など、受診の事実を裏付ける客観的な参考資料を併せて提出することが求められます(特に20歳以降の初診日の場合)。

この手続きは非常に専門的で、認められるハードルも高いです。もし初診日の証明でお困りの場合は、速やかに専門家へ相談することをお勧めします。

審査・認定の基準と対応方法

提出された書類は、日本年金機構が依頼する認定医などによって審査されます。審査の結果、残念ながら不支給や却下となってしまった場合でも、その決定に不服があれば、異議申し立て(不服申立て)を行う権利があります。

この不服申立ては法的な手続きで、複数の段階があります。

- 1.審査請求:決定を知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局の「社会保険審査官」に対して行います。これは、あくまで最初に出した書類に基づいて、元の処分が正しかったかを再検討する手続きです。原則として、新しい診断書を出し直すことはできません。

- 2.再審査請求:審査請求でも決定が覆らなかった場合に、決定書を受け取った日の翌日から2か月以内に、厚生労働省の「社会保険審査会」に対して行います。

- 3.訴訟:再審査請求でも認められなかった場合の最終手段として、国を相手に裁判を起こすことになります。

不服申立てのプロセスは時間もかかり、認められる割合も決して高くありません。だからこそ、最初の申請段階で、できる限り完璧な書類を準備することが何よりも重要なのです。

障害年金の金額・年金額と計算方法

無事に支給が決定した場合、実際にいくら受け取れるのかは、最も気になるところでしょう。年金額は、等級や加入している年金制度、家族構成などによって決まります。

無事に支給が決定した場合、実際にいくら受け取れるのかは、最も気になるところでしょう。年金額は、等級や加入している年金制度、家族構成などによって決まります。

障害年金の金額決定の仕組みと計算例

障害年金の金額は、主に「定額部分」と「報酬比例部分」で構成されます。

- 障害基礎年金は、等級に応じて金額が決まっている定額制です。

- 障害厚生年金は、現役時代の収入(平均標準報酬額)や厚生年金の加入期間に応じて計算される報酬比例制の部分が加わります。

金額は毎年度改定されます。ここでは令和7(2025)年度の金額を基準に解説します。

障害基礎年金・障害厚生年金で異なる年金額

具体的な年金額は以下の通りです。

| 年金の種類 | 等級 | 令和7年度 年金額(年額) |

|---|---|---|

| 障害年金請求書 | 1級 | 1,039,625円 + 子の加算 |

| 2級 | 831,700円 + 子の加算 | |

| 障害厚生年金 | 1級 | (報酬比例の年金額 × 1.25)+ 障害基礎年金1級 +一定要件の配偶者がある場合は更に加算あり |

| 2級 | (報酬比例の年金額)+ 障害基礎年金2級 +一定要件の配偶者がある場合は更に加算あり | |

| 3級 | (報酬比例の年金額) ※最低保障額:623,800円 | |

| 障害手当金(一時金) | 等級なし | (報酬比例の年金額 × 2) ※最低保障額:1,247,600円 |

加算(子ども・配偶者等)の内容とその条件

上記の基本額に加えて、条件を満たす家族がいる場合には、以下の金額が加算されます。

- 子の加算(障害基礎年金1級・2級の受給者が対象)

- 対象となる子:18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子。

- 加算額(年額):

- 1人目・2人目の子:各239,300円

- 3人目以降の子:各79,800円

- 配偶者の加給年金額(障害厚生年金1級・2級の受給者が対象)

- 対象となる配偶者:受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者。

- 加算額(年額):239,300円

支給停止・減額・改定が発生するケース

障害年金は、一度受給が決定しても、永久に同じ金額が保証されるわけではありません。特に精神疾患や内部疾患など、症状が変動しうる病気の場合「有期認定」といって、1年~5年ごとに障害の状態を再確認するための診断書(現況届)の提出が求められます。

この診断書の内容を審査した結果、

- 障害の状態が改善したと判断されれば、等級が下がって減額されたり、支給そのものが停止されたりします。

- 逆に、悪化したと判断されれば、等級が上がって増額されることもあります(額改定)。

また、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している場合は、本人の所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる所得制限があります。

障害年金のよくある疑問・注意点

最後に、申請や受給生活の中で生じる具体的な疑問について、専門的な視点から解説します。

最後に、申請や受給生活の中で生じる具体的な疑問について、専門的な視点から解説します。

精神疾患やがん等、障害年金の対象となる病気・ケース

障害年金の申請で特に判断が難しいとされるのが、精神疾患やがんです。これらの傷病は、血液検査の数値のように客観的な指標だけで判断できないため、特別な認定基準が設けられています。

精神疾患(うつ病、統合失調症など)の場合

精神疾患の審査では、厚生労働省が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」という基準が用いられます。このガイドラインで最も重視されるのが、診断書に記載される

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」です。

「日常生活能力の判定」では、以下の7項目について、どの程度の援助が必要かが評価されます。

- 1.適切な食事

- 2.身辺の清潔保持

- 3.金銭管理と買い物

- 4.通院と服薬

- 5.他人との意思伝達及び対人関係

- 6.身辺の安全保持及び危機対応

- 7.社会性

これらの評価と、本人の病状、就労状況、家族の援助状況などを総合的に考慮して、等級が判定されます。

がんの場合

がんの審査では、診断書に記載される「一般状態区分表」という指標が大きな判断材料となります(参考資料:日本年金機構ウェブサイトより)。これは、身体の衰弱の程度を5段階で評価するものです。

| 区分 | 状態 | 障害等級の目安 |

|---|---|---|

| ア | 無症状で社会活動ができ、発病前と同等にふるまえる | – |

| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる | 3級 |

| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要で、軽労働はできない | 2級または3級 |

| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床 | 2級 |

| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられる | 1級 |

(出典:日本年金機構ウェブサイトより

この区分表を基本としつつ、抗がん剤治療の副作用、倦怠感の強さ、転移の有無、痛みなど、様々な要素を総合的に評価して等級が決定されます。

仕事や生活と障害年金の併用・両立のポイント

「働いていると受給できないのでは?」という不安は非常に多いですが、必ずしもそうではありません。特に精神障害や内部障害の場合、審査では就労の状況が詳しく見られます。

重要なのは、「働けている」という事実だけでなく、「どのようにして働けているか」という背景を具体的に伝えることです。例えば、「勤務時間を短縮してもらっている」「頻繁に休憩を取らせてもらっている」「責任の軽い部署に配置転換してもらった」といった、職場からの配慮や援助の内容を申立書や医師へのメモで詳細に説明することが、受給の可能性を大きく左右します。これらの情報がなければ、審査員は「問題なく働けている=障害は軽い」と判断してしまう可能性があるのです。

依頼できる専門家・サポート窓口の活用方法

ここまでお読みくださり、ありがとうございます。記事でお伝えした通り、障害年金の申請は複雑で、専門的な知識を要する手続きです。もし、ご自身での手続きに不安を感じたり、初診日の証明が難しいといった複雑なケースに直面したりした場合は、専門家の力を借りるという選択肢があります。

- 社会保険労務士:障害年金を含む社会保険制度全般の国家資格を持つ専門家です。書類の収集から、診断書依頼時の医師への説明補助、申立書の作成、年金事務所とのやり取りまで、申請の全プロセスを代理人としてサポートします。

- 年金事務所:無料で相談に乗ってくれますが、あくまで中立的な立場での一般的な説明にとどまります。申請者の代理人として、有利な申請方法を一緒に考えてくれるわけではありません。

専門家に依頼することで、申請にかかるご本人やご家族の心身の負担を大幅に軽減し、受給の可能性を高めることが期待できます。

障害年金の基本事項に関するQ&A

最後に、多くの方から寄せられるご質問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

Q1: 障害年金は、どのような人がもらえますか?

A: 病気やけがによって日常生活や仕事に支障があったり、今までどおりに働くことが難しくなった現役世代(20〜65歳)を主な対象とした年金です。がんや糖尿病といった内部疾患、うつ病や統合失調症などの精神疾患まで、非常に幅広い傷病が含まれます。

Q2: 障害者手帳がないと申請できませんか?

A: いいえ、障害者手帳を持っていなくても障害年金を申請し、受給することは可能です。障害年金と障害者手帳は、根拠となる法律も目的も異なる、全く別の制度だからです。手帳がなくても年金を受け取っている方は大勢いますし、逆に手帳を持っていても年金の審査に通るとは限りません。

Q3: 働いていると、もらえないのでしょうか?

A: 働いているという事実だけで、受給できないと決まるわけではありません。障害年金の審査で重視されるのは、障害によって仕事や生活がどの程度制限されているか、という「障害の程度」です。例えば、職場の特別な配慮や援助があって、ようやく仕事を続けられているような状況であれば、受給できる可能性は十分にあります。

Q4: 申請は難しいですか?

A: 手続きは複雑で、ご自身で進めるには大変な労力がかかる場合があります。障害年金の審査は、提出された書類のみで行われる「書類審査」です 。医師が作成する「診断書」などの書類の内容が、受給できるかどうかを左右する最も重要な鍵となります。複雑で、専門的な知識も必要なことから社会保険労務士のような専門家にサポートを依頼する方も少なくありません。

西湘小田原地域での障害年金申請はベストピア社会保険労務士事務所にお任せください。

西湘・小田原エリアにお住まいで、障害年金の申請・受給をお考えの方は、ぜひ私どもベストピア社会保険労務士事務所にご相談ください。

初回ご相談は無料です。着手金も一切いただきません(完全成功報酬制)。無事に障害年金受給が決定した場合にのみ手数料をお支払いいただきますので、安心してご依頼ください。

私どもベストピア社会保険労務士事務所の代表は自身も大病を患い、仕事・生活が困難になった経験があります。準備・申請等のサポートと同時に、お客様の心にしっかりと寄り添います。

障害年金の受給をお考えの皆さまの「辛さ」や「できないこと」が正しく伝わり、受給の可能性を最大限にする書類作成に尽力いたします。

事務所は小田原駅から徒歩4分の場所にあり、西湘・小田原エリアにお住まいの方には大変便利です。ご来所が難しい方のために、オンラインでの相談にも対応しております。

どうか、一人で悩まないでください。あなた様が安心して治療に専念し、ご自分らしい人生を取り戻すための一歩を、私どもが全力でバックアップします。

まずは無料相談で、ご状況をお聞かせください。事務所一同、お待ちしております。

まとめ|障害年金の受給をご検討の皆さまへ

障害年金は、病気やけがで人生の困難に直面した方々を支える、非常に重要で力強いセーフティネットです。

- 対象となる傷病は、身体の障害だけでなく、がんや精神疾患など非常に幅広い。

- 受給には「初診日」「保険料納付」「障害状態」という3つの要件をすべて満たす必要がある。

- 申請は書類審査であり、特に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容が結果を大きく左右する。

- 手続きは複雑だが、専門家やサポート窓口を活用することで、負担を軽減し、可能性を高めることができる。

この記事が、あなたの障害年金への理解を深め、未来への希望を見出す一助となれば幸いです。次の一歩を踏み出すことは、あなたの権利を守り、未来の安心を確保するための、前向きな行動です。

コラム記事監修

ベストピア社会保険労務士事務所

高橋鋭人

かつて自身も重い病を経験し、障害年金に救われた実体験から、同じように不安を抱える方の力になりたいと考え、障害年金専門の相談窓口を立ち上げる。制度の複雑さに悩む方々に寄り添い、自分らしい人生を取り戻す一歩を支える活動を続けている。